Gens de Vaucluse

Le 5 mai 1944, le général Mazen est arrêté

Publié le

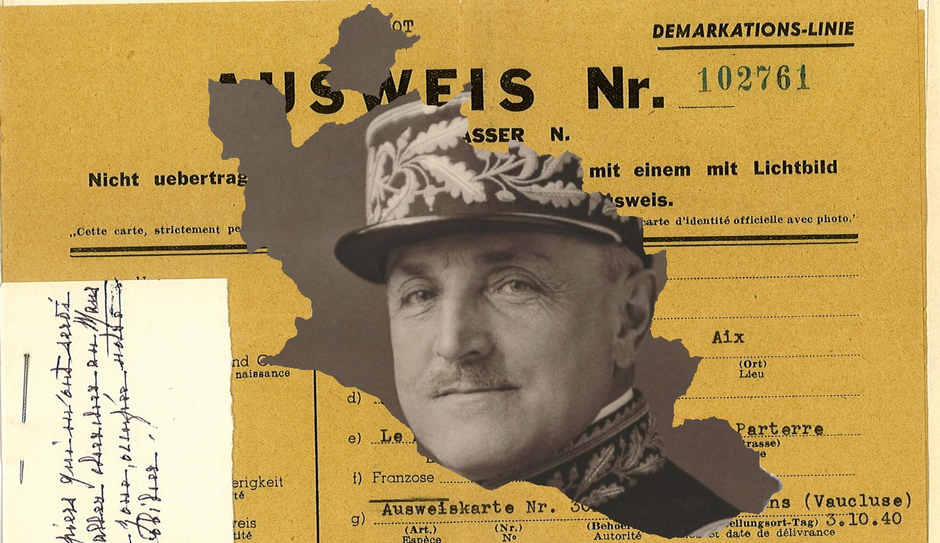

Charles Marie François Mazen naît à Orange le 20 juillet 1880. Il est le fils de Bermond Mazen, avocat, et de Clémence Anrès. Après une scolarité classique, le jeune homme « de bonne famille » intègre l'École Polytechnique. Le 28 septembre 1910, il épouse à Sarrians, Yvonne Domergue, fille d’Henri Domergue, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées à Digne, et Marthe Thouvenot. Trois enfants naissent de cette union.

Lorsque la guerre éclate en 1914, Charles Mazen est capitaine d'artillerie ; affecté à l'état-major, il participe aux combats de la Grande Guerre, notamment à Verdun. Souvent cité, il reçoit la légion d’honneur pour faits de guerre en 1916. Il poursuit sa carrière militaire dans l’armée du Levant. Sa participation à la guerre du Maroc lui vaut d'être distingué du Mérite espagnol par le roi Alphonse XIII en 1925. Deux ans plus tard, Charles Mazen commande l'École d'artillerie de Poitiers, puis successivement, le 73e régiment d'artillerie de Lunéville, et l'École supérieure des hautes études militaires de Paris. L’ascension du lieutenant-colonel se poursuit, il est promu colonel en 1930, puis général de brigade en 1935. Le 14 juillet 1934, il est affecté au commandement de la 4e région militaire du Mans, jusqu’à la déclaration de guerre en 1939.

Le 3 septembre 1939, Charles Mazen est mobilisé, comme l'ensemble de l'armée française. C'est en qualité de général de division en 1940, qu'il dirige la défense de Namur et combat dans la poche de Dunkerque. Lorsqu’au mois de mai 1940, le retrait s’impose aux troupes franco-britanniques encerclées par l’armée allemande ; l’opération Dynamo coordonne le repli des forces alliées en Angleterre. Le 2 juin, le général Mazen débarque à Douvres, il poursuit son voyage en train jusqu’à Southampton ; de là, il embarque sur un bateau pour accoster le 4 juin à Cherbourg. La débâcle et l’exode jettent sur les routes civils et militaires.

Dans un discours radiodiffusé, Pétain, fraîchement nommé président du Conseil à la suite de Paul Reynaud démissionnaire, appelle de ses vœux l’arrêt des combats ; l’armistice est signé le 22 juin à Rethondes. C’est à cette période que Charles Mazen se retire dans sa propriété de Sarrians. En novembre 1941, il réside avec sa famille à Avignon au 3 bis rue Victor Hugo. Nommé président de la Légion des combattants, il démissionne de la fonction en 1942 car il ne peut plus « s’associer à la politique de cet organisme ». Le 2 juillet 1943, il fait l’acquisition d’une propriété à Pujaut où la famille « fait de longs séjours dans des conditions matérielles difficiles ».

Lorsque la police allemande se présente au domicile avignonnais des Mazen le 3 mai 1944, c’est au motif de recueillir quelques renseignements. En fait de convocation, le général est aussitôt conduit à la prison des Baumettes pour être transféré avec « d’autres officiers généraux suspects » à Compiègne. Du camp de Royallieu, il est déporté en Allemagne à Bad-Godesberg, sur les bords du Rhin : « Nous y occupions un grand hôtel mais cerclé de fils de fer, surveillé par des miradors, sous la direction de la Gestapo ».

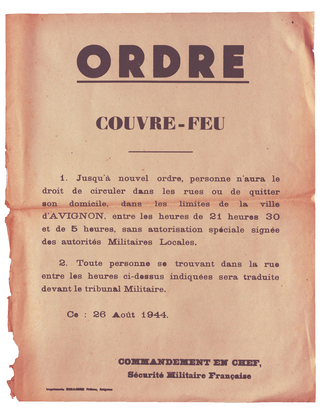

A la même époque, les opérations pour délivrer le pays de l’occupation nazie s’intensifient. À Avignon, comme dans d’autres villes françaises, la population vit au rythme des alertes de la défense passive, annonciatrices de raids aériens. Dans les archives de la préfecture, une liste comportant noms et adresses recense un peu plus de 200 caves pouvant servir d’abri, les bâtiments publics comme le palais des papes y figurent en bonne place.

Dans son ouvrage Avignon meurtrie, Robert Bailly évoque ainsi la matinée du 27 mai 1944 : « […] à 10 h10, les sirènes ont une fois de plus retenti sur la ville affairée. C’est le troisième jour que le signal est ainsi donné à la même heure. Jusqu’à présent, aucun incident n’avait été signalé. Des avions alliés avaient bien survolé la ville, mais en passant simplement et encore à très haute altitude ! Aussi, les habitants ne se dérangeaient-ils pas plus […] ».

Dans son ouvrage Avignon meurtrie, Robert Bailly évoque ainsi la matinée du 27 mai 1944 : « […] à 10 h10, les sirènes ont une fois de plus retenti sur la ville affairée. C’est le troisième jour que le signal est ainsi donné à la même heure. Jusqu’à présent, aucun incident n’avait été signalé. Des avions alliés avaient bien survolé la ville, mais en passant simplement et encore à très haute altitude ! Aussi, les habitants ne se dérangeaient-ils pas plus […] ».

Le largage est pourtant imminent. Le pilonnage de 80 avions américains et leurs 1400 bombes explosives vont faire des dégâts considérables, ainsi que le détaille le compte-rendu officiel. Si les objectifs stratégiques, comme la gare de triage et le dépôt des Rotondes, sont partiellement atteints, la population avignonnaise paie un lourd tribut : on dénombre plus de 525 morts, 800 blessés, et 300 maisons détruites quartier de la Trillade, sur les boulevards Sixte-Isnard et Saint-Ruf, ainsi que sur la route de Marseille, soit quelque 3 000 sinistrés. Dans ce chaos, le directeur de la défense passive salue l’exemplarité de « tous les jeunes » qui ont porté secours aux sinistrés. Jusqu’en août 1944, la cité pontificale essuiera plusieurs bombardements destructeurs.

Informé de l’attaque mais maintenu éloigné du fait de sa détention en Allemagne, Charles Mazen fait part de son inquiétude à son épouse et son fils dans un courrier daté du 31 mai 1944. Il les espère à Sarrians ou protégés « à l’abri bétonné des Girard ». Après quelques mots affectueux suivis d’instructions pour une bonne gestion de la maisonnée, le pater familias dresse la liste des fournitures à joindre dans le prochain colis. Parmi les items nécessaires, du matériel pour écrire ainsi que des photos de la famille et du domaine du Haut-Perché à Pujaut. L’adresse et les descriptions sur son lieu de détention ont été caviardées par la censure allemande.

Fin février 1945, la progression des troupes alliées rend l’adversaire fébrile. Les Allemands se voient contraints d’organiser le transfert des prisonniers vers le château d’Eisenberg en Bohême. Le général entame alors un périple d’un mois pour atteindre le camp d’internement « après de longues et pénibles étapes ». Il y retrouve une centaine de déportés soumis comme lui à un régime sévère : « nourriture rare et mauvaise, secret absolu, corvées… ».

Début mai, l’avancée des Américains à l’ouest et des Russes à l’est désorganise les troupes ennemies ; le commandant du camp ne reçoit plus d’ordre de sa hiérarchie. Livré à lui-même, l’officier choisit de délivrer les prisonniers. Conduits à la gare, les compagnons d’infortune d’hier, grimpent à bord d’un train de blessés ; ils atteignent la ville de Karlsbad le 10 mai 1945, où les attend l’armée américaine libératrice. Après une journée de « remise en état », ils sont acheminés jusqu’à Nuremberg. De cette ville célèbre pour son procès, Charles Mazen embarque dans un avion militaire, direction l’aéroport du Bourget. Une fois passées la visite médicale et les formalités administratives obligatoires, le général peut enfin espérer rejoindre les siens.

Il conclut son journal personnel sommaire 1939-1945 avec ces mots : « Le dimanche 13 mai 1945, à dix heures du matin, j’arrivais à Avignon, après une déportation de un an et 10 jours, fertile en alertes pour moi et en inquiétudes pour ma famille, restée sans nouvelles de moi ».

Placé dans la réserve, Charles Mazen est promu commandeur de la Légion d'honneur le 17 janvier 1952. Il décède à Avignon en 1972.

Les archives Mazen, riches de documents liés à sa carrière d’officier, ont toutes les qualités pour faire le miel de l’historien. Elles révèlent aussi d'autres aspects du militaire, le père de famille, le chrétien fervent et l'homme de cœur impliqué dans les œuvres sociales de son époque.