Clin d'œil

Un remède de cheval

Publié le

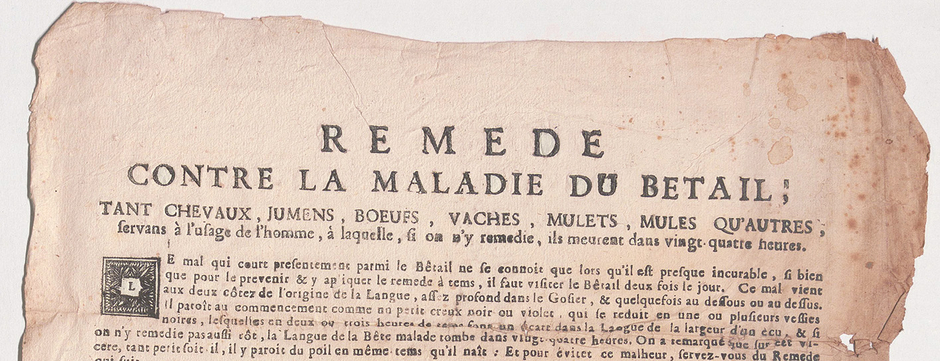

© Arch. dép. Vaucluse

En 1714, il est un mal qui atteint aussi bien les cheptels équins que bovins et qui, si l’homme n’intervient pas sous 24 heures, peut être fatal aux bestiaux. C’est sur cette sentence grave que le prescripteur débute sa médecine. Il a choisi l’imprimeur carpentrassien et libraire de l’évêque Dominique Eysséric, pour l’édition de ce placard qui détaille avec force détails les signes de la maladie et le traitement prompt à soigner l’animal.

La lecture d'un document du XVIIIe siècle déniché dans le fonds des archives communales de Beaumes-de-Venise titille la curiosité. Presque malgré soi, on examine chaque symptôme - et pour cela, les signes ne manquent pas – et on s'improvise vétérinaire. Goûtez plutôt : « ce mal vient aux deux côtés de l’origine de la langue, assez profond dans le gosier, et quelquefois au dessous et au dessus », et aussi « au commencement, comme un petit creux noir ou violet, qui se réduit en une ou plusieurs vessies ». La fièvre aphteuse peut être éliminée, elle ne touche pas les chevaux. Idem pour la bluetongue. L’Actinobacillose ? Il y aurait d’autres symptômes. La stomatite vésiculeuse est tentante mais il semble qu’elle ait fait son apparition en France plus tardivement. Jusque-là, on a beau y mettre du sien, il faut bien admettre que cette maladie oppose une résistance farouche. Poursuivons.

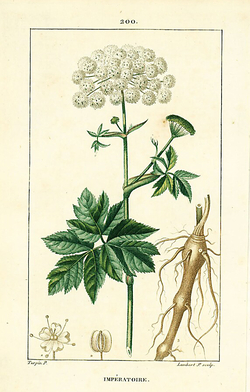

« Si on n’y remédie pas aussitôt, la langue de la bête malade tombe dans vingt-quatre heures ». Effectivement, l’heure n’est plus à la procrastination diagnostique, l’animal doit être traité sans plus attendre. Ainsi, dès lors que se forme une pustule, il faut frotter énergiquement la langue avec une pièce de drap ou d’argent et de l’impératoire, des grains de genièvre, du sel, du vinaigre, jusqu’à ce que la langue se fendille. Placer ensuite un mors ou un bâillon pour faire saliver la bête « afin qu’elle jette son venin ». L’étape suivante consiste à nettoyer la plaie à l’aide d’un morceau d’écarlate imbibé du mélange de sauge, plantain, ail, artichaut sauvage, vinaigre et sel, cinq à six fois par jour, pendant trois ou quatre jours.

Notre prescripteur propose également un autre remède, bien plus simple celui-là : d'abord l’ablation de la vésicule avec une cuillère en argent, matériau réputé pour ses propriétés curatives et antiseptiques puis le frottage de la lésion avec du vinaigre et du sel. Sensibilisé aux risques de contagion, le soigneur recommande l’usage unique des étoffes ainsi que la décontamination de la cuillère en argent par le feu pour ne pas infecter les congénères. En guise de prophylaxie, il est conseillé de nourrir les animaux avec du pain, de l’avoine, de la sauge, de l’origan, du thym, de la rue, de l’ail, du genièvre, de l’impératoire, de la menthe, de la lavande, du laurier et du romarin. Une riche pharmacopée avec les plantes du terroir qui devait donner beaucoup de saveur à la viande. Pour parachever le traitement, il faut faire dire une prière en latin à monsieur le curé « pour bénir les choses que le bétail doit manger ou prendre ».

A la suite du décès d’une famille ambrunoise qui avait ingéré la chair d’un bœuf contaminé, le prescripteur fait un constat salutaire : la maladie se transmet à l’homme. Il dresse alors une ultime recommandation à l’attention des consuls des communautés : ils seraient bien avisés d’organiser des visites d’inspection des bêtes destinées à l’abattoir. Doit-on voir dans cette mesure la naissance des services vétérinaires ?

Au terme de ce billet, la maladie n’a toujours pas été déterminée mais rien n’empêche l’ignorant de conjecturer. Cette zoonose fait quand même vachement penser à la stomatite vésiculeuse, vous ne trouvez pas ? Une requête pour identification auprès de professionnels de la santé animale comme ceux formés par l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort depuis 1766 serait préférable. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Nous avons obtenu quelques réponses dont celle ci-dessous émanant d'un chercheur à Maisons-Alfort. Il souligne qu'en l'absence d'informations anatomo-cliniques, le diagnostic demeure néanmoins très approximatif.

Il ne s'agirait pas d'une stomatite vésiculeuse car la maladie ne se transmet pas par voie orale, la viande contaminée n'aurait donc pas provoqué le décès de la famille. Le spécialiste en santé animale pencherait sans certitude pour la morve à Burkholdeiria mallei, un joli nom pour une bactérie inscrite sur la liste des armes biologiques potentielles.