"Comme dans du beurre", une affaire judiciaire

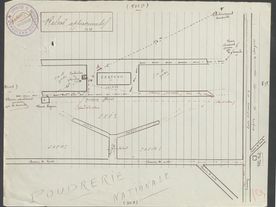

Loï quitte son cantonnement basé dans l‘ancienne usine Granier de Sorgues, il prend la direction du château de la famille d’Oléon. Ouvrier annamite, il a été recruté par l’armée coloniale et envoyé en France comme nombre de ses camarades indochinois, pour participer à l’effort de guerre : nous sommes en 1917. Son contingent, qui œuvre pour l’armement, est intégré à l’effectif de la Poudrerie nationale. Entreprise publique sous la tutelle du Ministère de la Guerre, la Poudrerie est installée au bord de la RN7 sur la commune de Sorgues ; elle compte alors 4700 ouvriers et ouvrières.

Loï a obtenu du sergent Pho Nguyen l’autorisation de s’absenter pour apporter des vêtements à réparer à la ferme Pagnon située à quelques centaines de mètres. La bâtisse qui appartient également à la famille d’Oléon, se trouve dans le parc du château, quartier Fontgaillarde. L’ouvrier a sur lui de quoi payer la façon et même un peu plus, au cas où il décide de faire un petit détour jusqu’au café chez "L’Alouette" avant de retourner au cantonnement. Les abords de la Poudrerie abondent en effet de débits de boissons et de restaurants où l’on peut jouer au bonneteau tout en ingurgitant un alcool distillé bon marché. La sûreté de l’usine et la préfecture, qui voient d’un très mauvais œil ces commerces parfois illégaux, souvent de construction précaire, voire les deux, exercent une surveillance étroite sur cette activité.

À la ferme, Loï prend le temps de bavarder un quart d’heure avec Baptistine, la fille du fermier. Il aime s’exprimer en français, langue qu’il manie d'ailleurs couramment. En outre, il jouit d’un tempérament doux et discret, qui le fait apprécier de tous. Loin de son Viêt Nam natal, Loï est malgré tout heureux de vivre en France. Lorsqu’il prend congé de la couturière, le jeune exilé choisit finalement de rentrer aux baraquements en traversant le parc mais il n’arrivera jamais à destination.

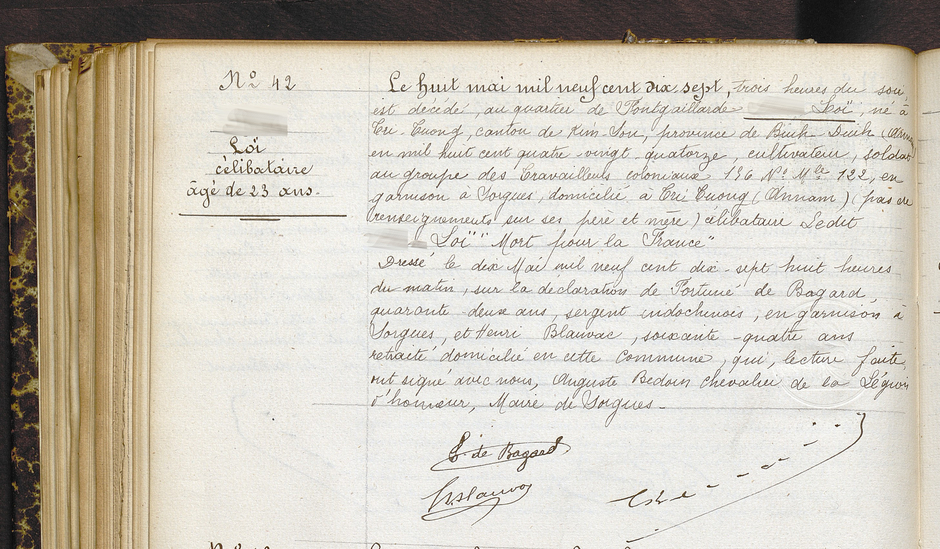

L’alerte est donnée par Marie Point qui vient livrer du charbon au château : elle a vu dans le parc un annamite tout ensanglanté sur le chemin à côté d’une cabane, il est couché face contre terre et il râle. Vers 15h00, Henri Pagnon, maître-valet à la ferme d’Oléon, se rend à l’endroit indiqué où il découvre Loï P. qu’il venait de quitter quelques minutes auparavant, ce dernier ne donne plus signe de vie. Le fermier part aussitôt prévenir le personnel du cantonnement.

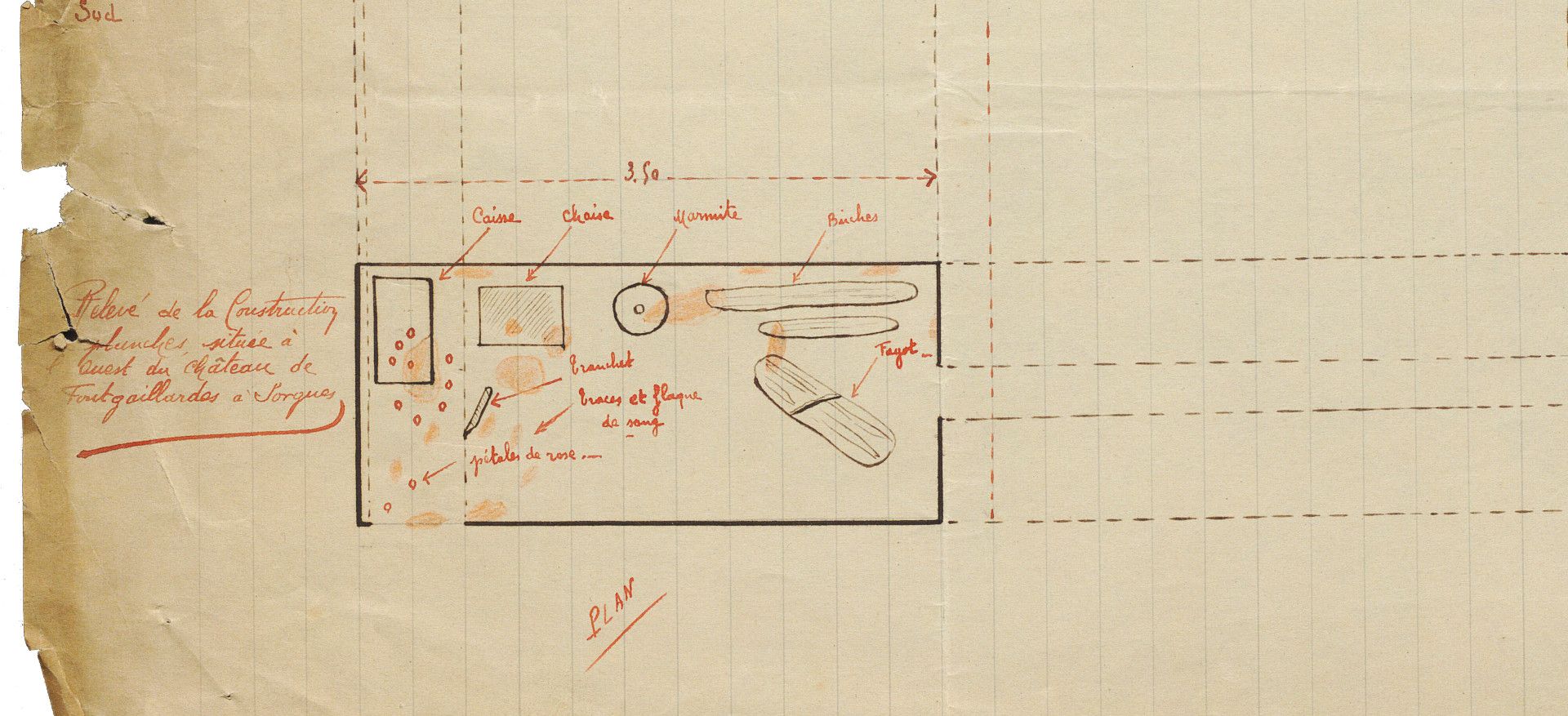

À 16h00, le maréchal des logis Félix Bis et le gendarme Mathieu Durand se rendent sur le lieu où le corps a été découvert. Ils établissent les premières constatations : inspection du cadavre et de son environnement, découverte de l’arme et repérage des indices. Ils sont ensuite rejoints par Louis Marion, commissaire de police spéciale à Sorgues, attaché à la sûreté générale. Celui-ci est notamment chargé de recueillir et consigner les déclarations des témoins.

Le 9 mai, c’est au tour du juge d’instruction de se rendre sur la scène de crime. Il est accompagné du procureur, du commissaire et du maréchal de gendarmerie. Lors de l’inspection de la cabane, le juge récupère sur le sol une lame métallique ensanglantée très affûtée puis à l’extérieur, à 50 m de la porte de l’abri, un bouton en corne. Il poursuit ses investigations en empruntant le chemin pris par quatre personnes décrites par plusieurs témoins mais ne trouve pas d’indices supplémentaires. La recherche du ou des coupables a débuté.

L’autopsie du corps pratiquée par le docteur Barral conclut à la mort par section de la carotide à l’aide d’un instrument tranchant : le tranchet maculé de sang trouvé dans la cabane est vraisemblablement l’arme du crime.

Les recherches se poursuivent par l’enquête de voisinage et son chapelet d’auditions de témoins. Fait marquant : les déclarations orientent unanimement les inspecteurs sur la présence suspecte d’un groupe de quatre personnes ce 8 mai dans le parc du château. Comme le témoignage d’Augustine Barthélémy qui décrit quatre individus parmi lesquels deux hommes et une femme qui l’ont accostée pour obtenir des renseignements sur le propriétaire du château. Ou les dépositions encore plus déterminantes de Régis Rossille, 16 ans, et de son père Hippolyte, charretier. Ce dernier a d’ailleurs transporté sur sa charrette un dénommé Charles qu’il connaît car il est de la même classe que Louis, le frère aîné de Régis, qui vient de mourir au front. Ce même Charles qui d’ailleurs, lors du voyage précédent, a exhibé fièrement un tranchet de cordonnier devant Régis. Lorsqu’Hippolyte Rossille, poursuivant sa tournée, charge une cargaison de bois au château d’Oléon, il laisse Charles sur place qui lui dit chercher du travail à la Poudrerie. Le charretier le voit alors rejoindre deux hommes et une femme devant le portail du château.

Parmi les personnes interrogées, nombreuses sont celles qui déclarent avoir vu au moment des faits quatre jeunes s’enfuir du parc en courant. C’est le cas d'Alfred Villaret et Jules Rouvayrolis, tous deux gardes à la Poudrerie nationale, qui ont clairement vu quatre personnes détaler, l’air effrayé.

Un autre garde, Gervais Guggeri, donne lui une description très précise de l’allure et des vêtements de quatre suspects avec notamment ce détail sur la robe noire de la fille : déchirée au niveau du genou, elle laisse entrevoir un jupon blanc.

Par la suite, un élément fourni par la police avignonnaise va se révéler déterminant : l’arrestation à Avignon d’un groupe de jeunes le matin du 8 mai. Ce jour-là, le garde de la Barthelasse est intrigué par le comportement de quatre personnes près d’un cabanon au bord du Rhône. Arrêtés pour vagabondage, ils sont conduits au bureau de la sûreté pour contrôle d’identité. Ils sont tous mineurs et se prénomment Jean-Baptiste R. (17 ans), Gabriel F. (18 ans), Charles P. (20 ans), et Marie Jeanne Angèle O. dite D.(16 ans). Ils viennent tous de Marseille pour trouver du travail dans le coin, "on leur a dit que la Poudrerie embauche ..." La fouille au corps révèle la présence d’un tranchet dans la poche de R., la police lui confisque l’arme puis le groupe est relâché.

Le recoupement entre les déclarations des témoins et cette arrestation oriente rapidement l’enquête vers ces quatre marseillais qui deviennent aussitôt suspects du meurtre de Loï P. Quatre mandats d’arrêt sont délivrés. Le commissariat d’Avignon collabore avec celui de Marseille pour débusquer les possibles meurtriers. Trois des suspects, déjà fichés par la police, sont arrêtés le 11 mai place Castellane à Marseille. Ils mettent ensuite la main sur le quatrième comparse, Jean-Baptiste R. mais celui-ci est disculpé presque aussitôt car il a un alibi : il faisait de la figuration au Chatelet-théâtre.

Les trois suspects passent rapidement aux aveux et font une révélation de taille aux inspecteurs qui les interrogent : celui qui se fait appeler Jean-Baptiste R., se nomme en réalité Félix G. dit Lili ; âgé de 17 ans, il est déjà connu des services de police. Il a dû devancer l’appel sur injonction de ses parents. Caserné à Orange et déserteur, Félix dissimule son identité grâce au vol de l’acte de naissance d’une connaissance, le fameux Jean-Baptiste R.

La police marseillaise ne tarde pas à l’arrêter. Sa situation de déserteur de la caserne l’amène en premier lieu devant le procureur du tribunal d’instance d’Orange avant d’être interrogé par les services de la sûreté vauclusienne. Si Félix G. reconnaît le meurtre, il désigne Charles P. comme l’instigateur du crime : il lui a remis le tranchet qui a servi à tuer l’annamite car le sien avait été confisqué par le garde de la Barthelasse, c’est également lui qui a eu l’idée d’agresser l’annamite pour le voler et c’est encore lui qui l’a incité au meurtre. P. admet avoir donné l’arme mais il nie le reste et charge à son tour G.

À la lumière des témoignages et des déclarations des prévenus et bien que des zones d’ombre subsistent, voici ce que l’on peut relater du parcours funeste de ces quatre jeunes et de la triste fin de Loï P.

Félix G., Gabriel F. et Marie Jeanne O., sont marseillais. Charles P. est né à Orange puis il a vécu à Avignon avec ses parents avant de s’établir à Marseille. Tous les quatre se sont connus dans la cité phocéenne. En rupture avec leur famille pour certains, sans travail fixe, quasi vagabonds, ils fréquentent les bars de la Castellane puis la nuit se réfugient pour dormir dans une remise chemin du Rouet. Jeanne est probablement la maîtresse de Félix et de Charles.

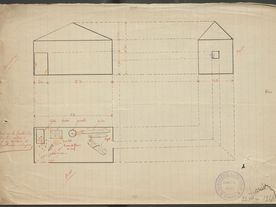

La veille de leur crime, ils se rendent en train à Avignon, sans s’acquitter des billets, pour chercher du travail mais plus vraisemblablement pour commettre quelques larcins voire prostituer la jeune fille. Après leur arrestation pour vagabondage le matin du 8 mai, ils profitent de la charrette de Régis Rossille pour se rendre à Sorgues. Ils flânent dans le parc du château d’Oléon qui avoisine la Poudrerie. Ils se renseignent sur le propriétaire du château qu’ils projettent de cambrioler, avant de fracturer un cabanon servant de bûcher. Il est entre 14h45 et 15h00 lorsqu’ils croisent Loï P. ; c’est vraisemblablement Félix qui a l’idée de le dévaliser.

Ce dernier l’aborde, demande une cigarette pour Jeanne et lui propose d’avoir des relations sexuelles avec elle. L’ouvrier est tenté mais explique qu’il n’a pas d’argent – ça ne fait rien ! – et G. de l’entraîner avec la fille dans la cabane en bois. Il les laisse tous les deux dans la baraque pour y revenir presque aussitôt et attaquer Loï en le saisissant par le cou. Jeanne appelle Charles et Gabriel à la rescousse y’a Lili qui s’attrape avec l’annamite ! Les deux complices jaillissent dans la cabane et tandis que F. maintient au sol les jambes de la victime, P. lui fait les poches. Mais Loï montre trop de résistance. Il faut que je lui plante mon tranchet dans la gorge ! hurle G. et il porte un coup fatal au cou de la victime, sectionnant la carotide.

Leur maigre butin en poche - 2 billets de 5 francs et une petite boîte de cirage -, les quatre détalent, non sans avoir laissé le tranchet sur place. L’annamite parvient à sortir de la cabane, la main sur sa blessure mais après quelques mètres, il s’effondre sur le chemin.

À une distance suffisante, Charles P. se débarrasse de son propre tranchet dans un fourré et Félix G. nettoie ses mains ensanglantées dans un canal voisin pour s'engouffrer peu après dans le tram direction Avignon. Comme il a tout fait, G. exige que P. lui remette l’argent, puis il se vante auprès de ses camarades : c’est rentré comme dans du beurre ! Dans la soirée, grâce à l’argent de leur forfait, les quatre complices dinent dans un restaurant place de l’Horloge à Avignon puis prennent le train de 22h00 pour Marseille.

Incarcérés à la maison d’arrêt d’Avignon, aucun des accusés ne semble manifester le moindre regret pour leur geste et encore moins de compassion pour la victime. Marie Jeanne O., du fonds de sa cellule, tente de renouer avec sa famille. Dans la lettre datée du 27 mai qu’elle écrit à sa mère, elle s’apitoie sur son sort et ne fait aucune allusion à Loï croisé au mauvais endroit et au mauvais moment.

Pendant ce temps, le travail du parquet se poursuit. C’est notamment l’heure de la confrontation entre les témoins et les accusés pour accumuler les preuves et offrir un dossier solide au ministère public.

Le 12 juin 1917, le tribunal d’instance d’Avignon prononce son réquisitoire définitif : G., P., F. et O. sont inculpés d’homicide volontaire. La chambre des mises en accusation réunie le 17 juin 1917 établit l’acte d'accusation suivant : les quatre détenus sont accusés de crime et de vol qualifié. Ils sont renvoyés devant la cour d’assises.

La cour d’assises, qui siège à Carpentras, se réunit le 19 juillet. Après avoir délibéré, le jury les déclare coupables à la majorité, avec des circonstances atténuantes.

L’arrêt de la cour d’assises inflige aux accusés des peines diverses : Félix est condamné à 12 ans de travaux forcés tandis que Charles et Gabriel écopent de 6 ans. Quant à Marie Jeanne, qui est acquittée, elle sera toutefois incarcérée dans une colonie pénitentiaire jusqu’à ses 19 ans révolus.

Justice est passée.

Notes autour de l'affaire

Ce dossier a été conçu à l'occasion du Festival du polar 2018 de Villeneuve-les-Avignon où les archives de Vaucluse étaient présentes pour des lectures ; il nous a plu d’imaginer qu’il pourrait donner lieu à l’écriture d’un roman policier.

Traitement de l’affaire par la presse

Il n’a pas été possible de trouver d’article traitant de ce crime dans la presse locale. Si les lacunes de notre collection de périodiques explique ce manque, le contexte de la Grande Guerre a aussi provoqué la disparition de certains titres ou au mieux suspendu leur publication. Quant aux journaux qui paraissaient encore durant la tourmente, ils traitaient d’avantage des faits d’armes de l’armée française que des faits divers.

Communicabilité

Le lecteur aura constaté qu’une majorité des documents illustrant cette affaire de plus de 100 ans ont été censurés par nos soins en raison des données à caractère personnel qui la composent. Si ce dossier est effectivement communicable en salle de lecture, il n’est pas diffusable sur Internet sans anonymisation.