Les jalons d’un travail mémoriel

© Libération

Il y a ton nom sur le monument aux morts de Bollène. Il y a été inscrit bien longtemps après. C'est le maire qui l'a proposé, mais il ne voulait faire aucune distinction, que tu sois parmi les morts pour la France. Je lui ai dit que je tenais à ce qu'il soit écrit que tu avais été déporté à Auschwitz.

Marceline Loridan-Ivens, Et tu n'es pas revenu, 2015

© Arch. dép. vaucluse

Mais l’histoire se dévoile peu à peu. La trace de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes effacés parce que Juifs prend graduellement sa place dans le récit national. Des associations de déportés voient le jour dès 1945. Le procès de Nuremberg (1945-1946) fait ensuite émerger la notion juridique internationale la plus grave de “crime contre l’humanité”.

En 1954, la loi n°54-415 du 14 avril 1954 instaure une journée nationale les derniers dimanches d'avril pour la commémoration des héros, victimes de la déportation dans les camps de concentration du IIIe Reich, guerre 1939-1940. Depuis, à l’occasion de la Journée du souvenir des victimes de la déportation, des actions sont mises en œuvre avec les fondations et les associations de mémoire.

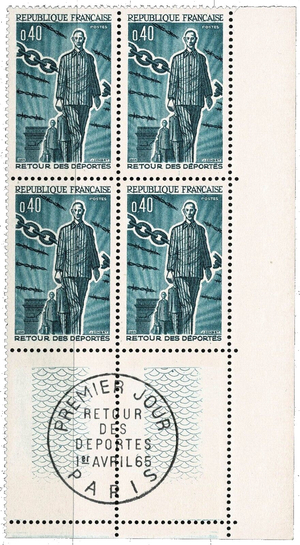

Partie prenante dans cette démarche mémorielle, l’Éducation nationale joue son rôle de passeur en enseignant l’histoire de la 2nde Guerre mondiale et en mobilisant le public scolaire sur des projets comme le Concours national de la Résistance et de la Déportation. En guise de témoignage un peu anecdotique, on trouve dans le fonds de la petite école de Saint-Trinit la trace de manifestations commémoratives au travers d'un abonnement philatélique souscrit dans les années soixante. L'instituteur avait abonné sa classe à la collection La Philatélie à l'école, éditées par le ministère des Postes et Télécommunication. Des notices historiques contextualisant les illustrations étaient jointes aux timbres expédiés. Plus fondamentalement, les services départementaux d’archives sont reconnus comme centre de ressources ; ils sont régulièrement sollicités pour mettre à disposition les fonds d'archives locales de la 2nde Guerre mondiale.

Ailleurs, sur ces terres étrangères qui ont subi la folie nazie, les camps de concentration et d’extermination se transforment en lieux de mémoire à visiter. Partout, des rescapés, fatalement de moins en moins nombreux, témoignent inlassablement de ce passé. Sensibiliser pour combattre l’intolérance et défendre la concorde entre les peuples.

© France3

Si j’ai survécu, je le dois d’abord et à coup sûr au hasard, ensuite à la colère, à la volonté de dévoiler ces crimes et, enfin, à une coalition de l’amitié, car j’avais perdu le désir viscéral de vivre.

Germaine Tillion, Ravensbrück, 1944