Un rapatriement bien encadré mais une mise en œuvre complexe

© JDD

Nous étions regroupées par nationalité, et un officier de liaison français avait recueilli et vérifié nos identités. C’était la première fois depuis des mois que nous utilisions nos propres noms. Nous n’étions plus des numéros.

Simone Veil, Une vie, 2007

Début 1945, l’administration dispose de chiffres encore approximatifs : environ 900 000 prisonniers de guerre français et 500 000 travailleurs requis ou volontaires à rapatrier. Mais combien de retours à programmer pour les Alsaciens-Lorrains engagés de force dans la Wehrmacht et pour les Français déportés en raison de leurs opinions, leurs origines ou leur orientation sexuelle ?

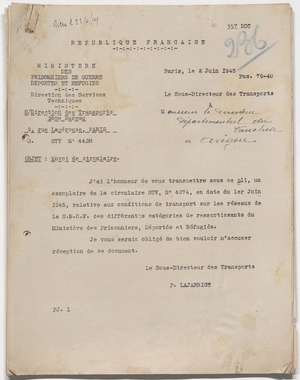

Le plan général de rapatriement prévoit une prise en charge exclusive des autorités alliées pour les prisonniers de guerre et les déportés depuis les différents camps étrangers jusqu'à la frontière française. Le transport intérieur sur le réseau SNCF est lui financé par le ministère. L'accompagnement diffère selon la catégorie des ressortissants. Dans les départements, les préfets s’appuient sur la circulaire S.T.V. n°4274 du 1er juin 1945. Ce document, assez touffu, détaille les différentes modalités de transfert des personnes. Le ministère a également prévu une assistance médicale adaptée à l’urgence sanitaire qui s’annonce ; tous les prisonniers, déportés et réfugiés subissent un examen à leur arrivée en gare d’Orsay.

Les rapatriés sont également examinés avant leurs départs des camps par les médecins des armées alliés. Beaucoup d’entre eux sont malades, cachectiques, brisés. En raison des infestations de poux, une épidémie de typhus fait des ravages auprès des détenus, notamment à Bergen-Belsen. Ceux qui bénéficient de soins et parviennent à survivre, restent confinés dans les camps, le temps de juguler la pandémie.

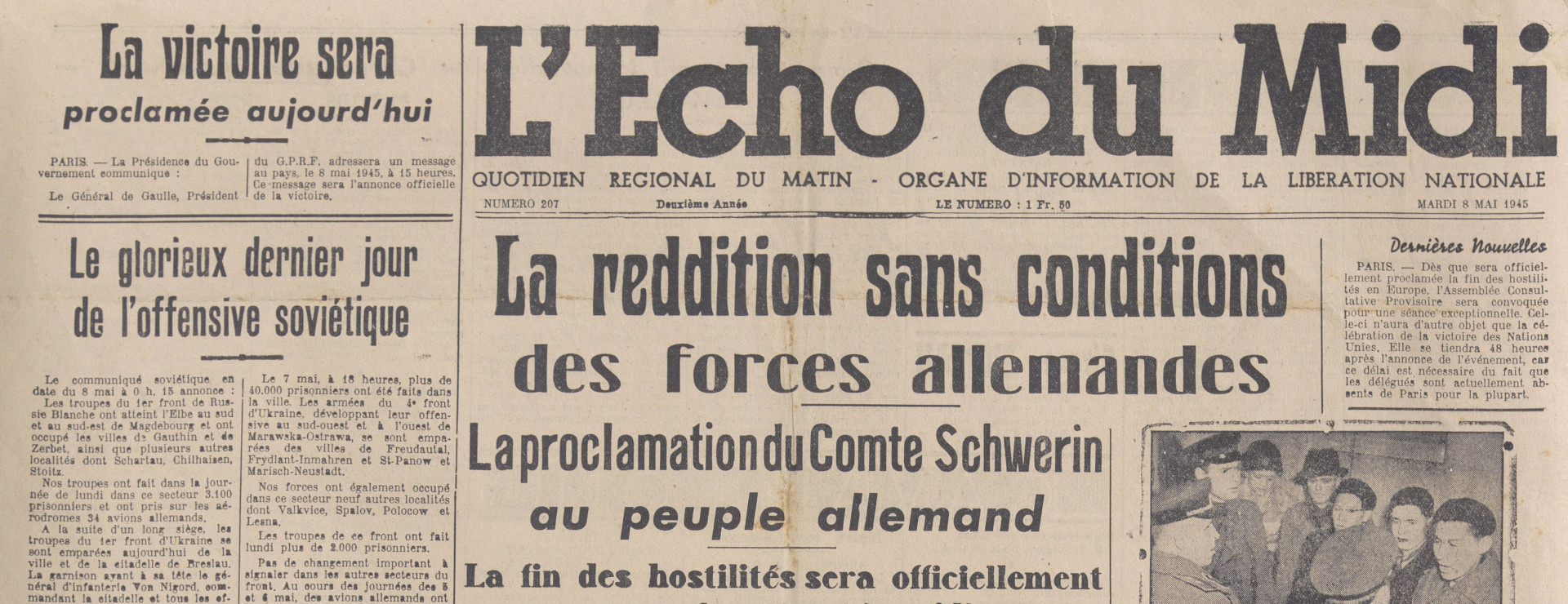

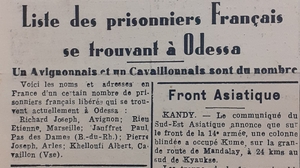

Pour beaucoup de ces malheureux, quel que soit le statut et la position géographique, le périple est une véritable expédition qui peut prendre plusieurs mois. Les prisonniers de guerre français qui proviennent de la zone libérée par l’Armée rouge rejoignent le plus souvent Marseille en embarquant à Odessa, comme le narre le prisonnier du stalag IB Robert Roger. Le tournant de la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945 permet de donner un coup d’accélérateur des retours au pays.

Il arrive aussi que certaines informations, transmises depuis l’Allemagne, aux autorités, aux familles françaises ou aux médias soient fallacieuses. Elles compliquent la logistique ou provoquent la douleur des familles. Ainsi, lit-on dans L’Écho du midi-Cavaillon d’avril 1945 un petit encart annonçant le retour du maire de Fontaine-de-Vaucluse, Robert Garcin. Or, le père de Jean Garcin, qui a été déporté à Buchenwald le 21 janvier 1944, est mort dans le camp deux mois après son arrivée.

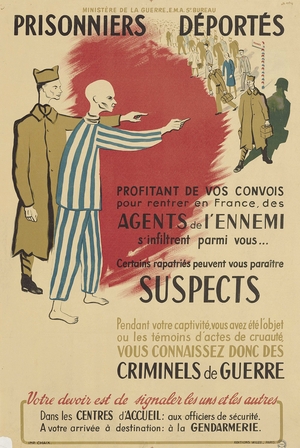

Pour une certaine catégorie de Français à rapatrier, c’est parfois la suspicion qui freine les retours. L'Alsace et la Moselle occupées ont fourni 1 % du contingent de l’armée allemande. Elles comptent beaucoup de morts et de disparus dans leurs rangs. Pour autant, le retour de la poignée de “Malgré-nous” encore vivants se fait au compte-goutte. Leur rapatriement n’est pas une priorité pour les autorités.

Pendant ce temps, un flot ininterrompu de rapatriés converge vers la France. Pour endiguer le mouvement, une quarantaine de centres d’accueil voient le jour ; ils sont essentiellement implantés à Paris, dans le Nord et l’Est de la France. Les prisonniers dans un état critique sont rapatriés par avion jusqu’à l’aéroport du Bourget. La gare d’Orsay est saturée par le flux des personnes évacuées, et les consultations médicales organisées sur place amplifie le phénomène. À cette étape sanitaire, s’ajoutent les formalités administratives indispensables. Le célèbre hôtel Lutetia, autrefois siège de l’Abwehr, est alors réquisitionné par le ministère.

Le retour des absents en chiffres (source 2015, ministère des Armées)

- 937 000 prisonniers de guerre ;

- 650 000 travailleurs requis, souvent au titre du STO, mais désignés officiellement ensemble comme “les victimes des camps nazis du travail forcé” ;

- 40 000 déportés, victimes de la répression, notamment résistants ;

- et seulement 2500 déportés juifs.